Nell’oriente asiatico è ancora diffuso un antico sport, il Kupkar/Kopkar che è in realtà una contesa tra cavalieri in cui vincitore riceveva come trofeo il cranio dell’animale ucciso; l’origine risale a Gengis Khan, che invadeva i villaggi e ne depredava al volo il bestiame ovino, capre e pecore e si diffuse nel Seicento nei paesi mediterranei, sotto forma di tornei e giostre. Nella Napoli spagnola fu detto “delle canne o dei cavalli”: i cavalieri si colpivano a punte di canne o con palle di creta detti “carusielli” (dal greco καρυσο, da cui il latino cariosus, “cariato”, ma anche “liscio, calvo.

Carusiello era detto già il salvadanaio di origini greche (a forma di un tempio con un foro da cui si introducevano le monete) e romane (di terracotta, a forma tondeggiante); ‘o carusiello era in rustica creta e fu detto prima “kirieleison”, per indicare il fatto che si “pregava” di immettere un soldino, poi “porcellino”, perché per la sua forma evocava il pig, porcellino in inglese oppure per augurare che si ingrassasse di monete come un porcellino.

Carusiello era detto già il salvadanaio di origini greche (a forma di un tempio con un foro da cui si introducevano le monete) e romane (di terracotta, a forma tondeggiante); ‘o carusiello era in rustica creta e fu detto prima “kirieleison”, per indicare il fatto che si “pregava” di immettere un soldino, poi “porcellino”, perché per la sua forma evocava il pig, porcellino in inglese oppure per augurare che si ingrassasse di monete come un porcellino.

Per la sua forma, induce però al raffronto con un capo umano liscio e rotondo cui si erano ispirate le antiche terrecotte votive o urne cinerarie; lo testimonia il fatto che ancora oggi a Napoli chiamiamo “testa” il vaso di terracotta dove coltiviamo le piante ornamentali; a conferma di ciò basti pensare ai terrazzi cilentani e siciliani ricchi di vasi a foggia di teste umane che avrebbero dovuto intimorire e fermare le invasioni dei pirati saraceni.

Un tempo ai ragazzi veniva fatto ‘o caruso per ragioni igieniche (pediculosi), allora si diceva:<T’aggia scarusà; ma il termine “scaruso” indicava anche una persona uscita senza cappello, perché sin dall’antichità era considerato un simbolo culturale identificante l’appartenenza ad una intera classe sociale (es. sacerdoti, esercito, ecc.) e al territorio in cui si viveva.

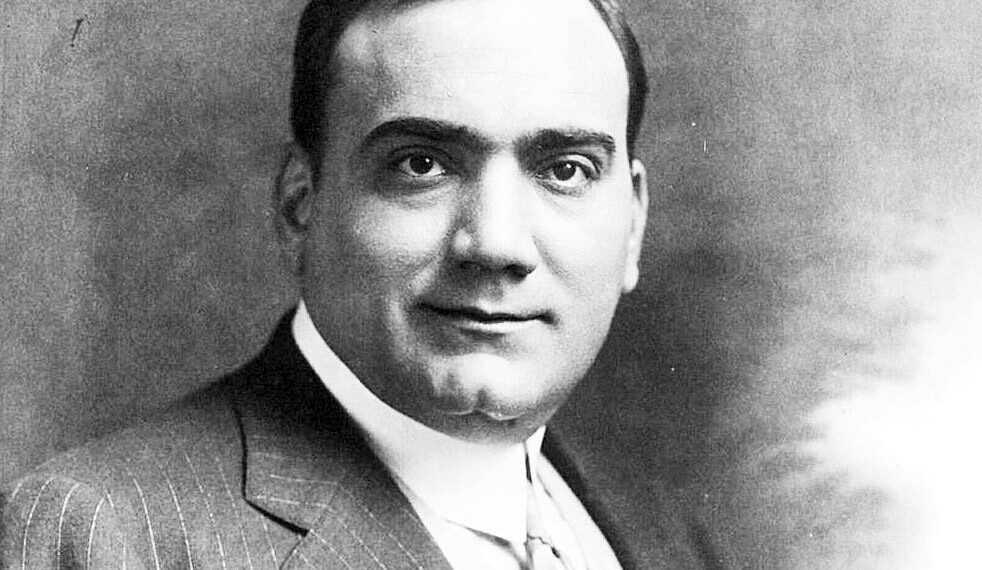

Caruso è anche un cognome napoletano reso celebre dal tenore Enrico Caruso, nato il 25 febbraio 1873 a Napoli, nel quartiere popolare di San Giovanniello, nei pressi di Piazza Carlo III. Enrico a soli dieci anni aveva iniziato il lavoro del padre in una fonderia di Napoli, continuando gli studi in una scuola serale, dove si appassionò al disegno e in particolare alle caricature (famose quelle di Toscanini, di Marconi); durante il lavoro, con la sua bella voce rallegrava i compagni; sebbene sprovvisto di supporto tecnico, cominciò a cantare nelle chiese, nelle stazioni balneari, durante i concerti tenuti per festeggiamenti vari. Il successo lo indusse ad andare a lezione di musica dal maestro Guglielmo Vergine di Napoli: non avendo danaro accettò la proposta del maestro di versargli il 25% degli incassi nelle recite che avrebbe tenute nei successivi cinque anni. Cambiò poi maestro; raffinò le sue potenzialità canore e nel 1895 cominciò la sua vera carriera di cantante-protagonista di opere liriche molto popolari (Faust, Cavalleria rusticana, Rigoletto, Traviata, Gioconda) esibendosi prima nei teatri italiani, poi a Buenos Aires, a San Pietroburgo. Divenne famosissimo e fu diretto da Arturo Toscanini a Milano; ma proprio a Napoli non fu apprezzato al punto che si trasferì, nel 1903, negli Stati Uniti, a New York, dove cantò al Metropolitan di New York 607 volte in 37 opere diverse e in 18 stagioni liriche. Ma, sebbene si fosse dimostrata ingrata, Napoli gli era rimasta nel cuore e ne cantò ovunque le canzoni: “Torna a Surriento“, “Maria Marì“, “Marechiaro“, “‘O sole mio“, “‘A vucchella“, “Core ‘ngrato“; inoltre ritornò spesso in città di cui aveva nostalgia … Ma mantenne il giuramento fatto di non cantare più nei teatri partenopei … A causa di un tumore al polmone, abbandonò l’attività canora; aggravatosi, si trasferì a Sorrento, poi a Napoli, dove il 2 agosto 1921, a 48 anni, morì nella stanza dell’Hotel Vesuvio e fu sepolto in una cappella del Cimitero del Pianto, alla Doganella. AS lui sono stati intitolati l’Istituto Tecnico Commerciale, sito in via Arenaccia, nel quartiere dove era nato, nonché la galleria “Scambiapassi Enrico Caruso” nella stazione metropolitana di Scampia.

Fonti

Da molti testi rivisitati in un mio vecchio post e ulteriormente modificato; immagini: il tenore Wikipedia