Scugnizzo è ormai parola patrimonio dell’umanità perché tutti sanno cosa rappresenta e conoscono i suoi attributi: astuzia, intelligenza, vivacità, irrequietezza, un monello, insomma, ma con la M maiuscola).

Pochi, invece, conoscono il termine , che condivide con l’identica radice etimologica: dal latino ex cuneare, che originariamente indicava l’atto di battere il grano o la biada raccolti per separarli dal fogliame e dalla pula (trebbiatura).

E che ci azzecca con lo scugnizzo? Il mai rimpianto abbastanza Raffaele Bracale ha brillantemente risolto l’enigma, risalendo ad un tipico giuoco degli scugnizzi: quello dello e precisamente al momento in cui il vincitore sc(u/o)gna, vale a dire sbrecca la trottola di legno dell’avversario perdente, costretto a subire l’umiliazione e la perdita del suo “strumento” di gioco.

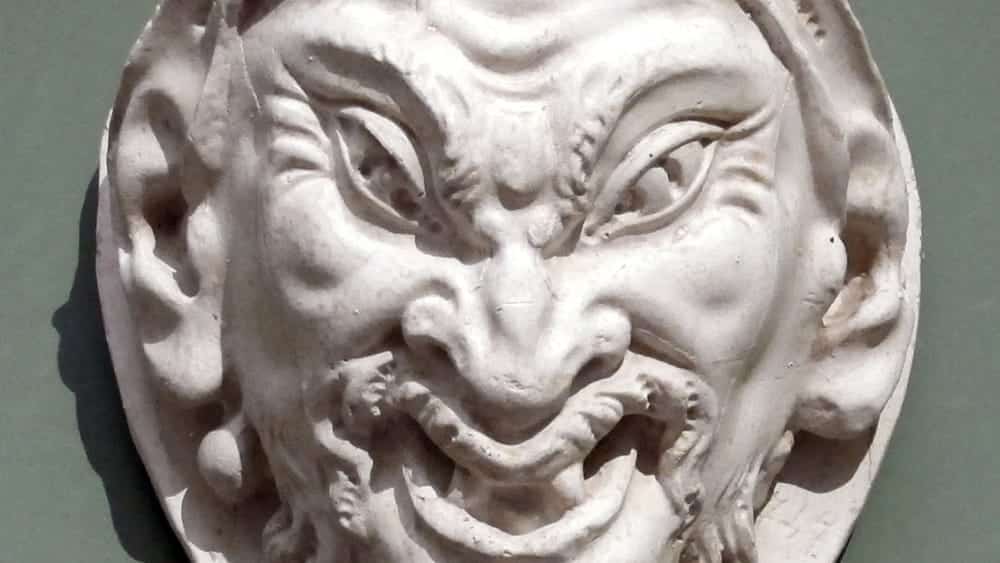

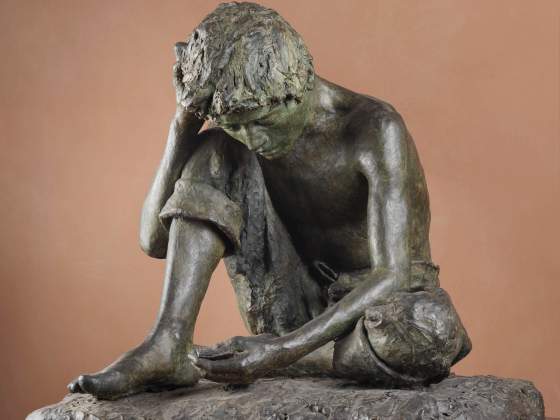

Dunque, gli scugnizzi sono i ragazzi abili a scugnà; ma c’è un altro aspetto che collega scugnizzi e scugnati: entrambi hanno i denti scheggiati, come evidenziano le immagini che allego.

La prima rappresenta la testa michelangiolesca del Fauno sdentato, su cui una leggenda racconta che Michelangelo avesse scolpito una copia di un vecchio fauno tratto da un reperto romano e che Lorenzo il Magnifico avesse apprezzato il lavoro, ma aveva espresso dubbi perché il fauno aveva una dentatura perfetta, improbabile in un vecchio.

Allora, senza esitare, Michelangelo “scugnò” il suo fauno e Lorenzo dei Medici lo prese sotto la sua protezione.

Fonte

Pagina Facebook Etimologia delle parole napoletane

Allora, senza esitare, Michelangelo “scugnò” il suo fauno e Lorenzo dei Medici lo prese sotto la sua protezione.